Jahrestagung 2025 der GPED – Demokratiebildung im Philosophieunterricht

Demokratiebildung gehört zu den wichtigsten übergreifenden Aufgaben der Schule als Ort in der Gesellschaft. Dabei stellen insbesondere die zunehmenden politischen und kulturellen Konflikte, die veränderten Räume und Diskurse des Politischen, die Chancen und Risiken digitaler Öffentlichkeiten sowie der national und global erstarkende Rechtsextremismus diese Aufgabe vor neue Herausforderungen, die auch die Ebenen des Fachunterrichts berühren. Obwohl die Fächergruppe Philosophie und Ethik schon aufgrund ihrer disziplineigenen Wissensbestände, Reflexionsmöglichkeiten und Methoden prädestiniert für diese schulische Querschnittsaufgabe scheint, ist die Frage nach ihrem spezifischen Beitrag hierzu bislang allenfalls implizit oder vereinzelt thematisiert worden. Eben dieses Desiderat stand im Zentrum der Jahrestagung 2025 der Gesellschaft für Philosophie- und Ethikdidaktik (GPED), die am 21. und 22. März an der Universität Münster stattfand. Die Tagung wurde von Christian Thein, Kerstin Gregor und Jule Bärmann organisiert und brachte ca. 75 Teilnehmende aus Wissenschaft und Praxis zusammen. In drei inhaltlichen Blöcken wurde der Zusammenhang von demokratischer und philosophischer Bildung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: in Gestalt von zwei Key Notes, zwölf Panel-Vorträgen und einer Podiumsdiskussion.

Den Auftakt zur Tagung bildete – wie schon in den vergangenen Jahren – der Satellitenworkshop der Jungen GPED, organisiert von Jule Bärmann, Melanie Förg, Sophia Peukert, Katharina Schulz und Valentin Stoppe. Das bewährte Format bot den Nachwuchsforschenden erneut die Gelegenheit zur Vernetzung und Besprechung aktueller Projekte in vertrauter Atmosphäre. Den Anfang machte Valentin Stoppe, der zur philosophiedidaktischen Auseinandersetzung mit der Frage nach den Wesensmerkmalen des Philosophierens einlud. Im Anschluss stellte Alina Sawitza einen Auszug ihres Dissertationsprojektes zum Klarheitsbegriff sowie Irene Buchholz ein Unterrichtsvorhaben zum Thema der strukturellen Ungerechtigkeit zur Diskussion. Abgeschlossen wurde der Satellitenworkshop mit einem Runden Tisch zum Thema „KI als philosophisches Tool in Schule und Uni“. Das Workshopformat wurde von den Teilnehmenden erneut als sehr bereichernd empfunden.

Nach der Eröffnung der Haupttagung durch Christian Thein wurden im ersten Themenblock „Philosophie – Demokratie – Bildung“ die Beziehungen zwischen philosophischen Perspektiven auf Demokratie und aktuellen Konzepten der Demokratiebildung sowie die Verhältnissetzung von philosophischer und demokratischer Bildung in den Fokus gerückt. Eingeleitet wurde dies durch eine Key Note von Andreas Gelhard (Leipzig) mit dem Titel „Demokratie als Lebensform? Ein Topos der Demokratiebildung zwischen Liberalismus und Postmarxismus“. In seinem Vortrag eröffnete Gelhard unter Rekurs auf Überlegungen von u. a. Rahel Jaeggi und Jacques Rancière alternative und mitunter kritische Lesarten dieses auf Dewey zurückgehenden Paradigmas demokratischer Bildung.

Im Anschluss an die Key-Note folgten vier Panel-Vorträge: Philipp Hagemann (Marburg) thematisierte Verstrickungen der genealogischen Konstitution der Fächergruppe mit kolonialen Sichtweisen, die bis in die Gegenwart sowohl in Bildungskonzepten als auch in Lehrmaterialien in Form von rassistischen Stereotypbildungen und Fremdheitskonstruktionen fortwirken. Jeremias Düring und Hendrik Küpper (Wuppertal/Berlin) thematisierten auf Grundlage der klassischen, aber auch neuesten Beiträge von Jürgen Habermas die Implikationen des neuen, mit der Digitalität verstärkten Strukturwandels der Öffentlichkeit für den Philosophieunterricht. Johannes Bellmann (Münster) präsentierte aus einer erziehungswissenschaftlichen Metaperspektive Überlegungen zu den demokratiebildenden Implikationen der strukturellen Konfliktualität pädagogischer Praxis. Melanie Förg (Kiel/München) plädierte für eine Förderung des Eigensinns im Philosophieunterricht.

Den Abschluss des ersten Tages bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Grenzen der Meinungsfreiheit in der philosophischen Bildung?“, moderiert von Christian Thein. An der Diskussion nahmen Kirsten Meyer (Berlin), Michael Quante (Münster), Johannes Drerup (Dortmund/Amsterdam) und Dagmar Comtesse (Duisburg-Essen) teil. Sie beleuchteten die Frage nach Grenzen des Sag‑ und Diskutierbaren im Kontext philosophischer Bildung unter formalen sowie inhaltlichen Gesichtspunkten. Das kontrovers geführte Podiumsgespräch beleuchtete aktuelle öffentliche und politische genauso wie schul- und unterrichtsbezogene Fragestellungen unter ethischen, politischen und pädagogischen Perspektiven. Durch die Fragehaltung des Publikums wurden ebenso die konkreten Operationalisierungsebenen des Fachunterrichts angesprochen und herausgefordert.

Mit dem zweiten Tag wurde das zweite Schwerpunktthema eingeläutet: „Demokratiebildung im Philosophieunterricht – Inhalte, Kompetenzen und Ziele“. Hierunter wurden fachdidaktische Zielsetzungen und Aufgabenstellungen eines demokratiebildend ausgerichteten philosophischen Unterrichts eruiert und diskutiert. Linda Merkel (Potsdam) stellte eine Studie zu den Umgangsweisen von Lehramtsstudierenden mit den Anforderungen des gemischten Schulfaches LER in Brandenburg vor, die sich insbesondere auf die philosophischen Bezugnahmen auf Religion(en) konzentrierte. Das Projekt bildet den Hintergrund für weitergehende Professionalisierungsanliegen, die Überlegungen zum diskriminierungssensiblen Unterricht beispielsweise mit Blick auf Phänomene des ‚Otherings‘ transportieren. Tom Wellmann (Heidelberg) diskutierte die Frage nach Begründungslasten in ethischen Diskussionen auf Basis diskurspragmatischer Erwägungen. Hieran schloss Lea Elhaus (Heidelberg) mit Überlegungen zum Konzept und zur Praxis der Toleranz im postsäkularen Ethik‑ und Philosophieunterricht an. Auf Basis von explorativen Studien präsentierte Sabine Manzel (Duisburg‑Essen) schließlich Überlegungen dazu, inwieweit politische Kontroversen seitens Schüler:innen und Lehrkräften als ‚agonal‘ – also durch tiefgreifende normative Dissense geprägt – aufgefasst werden. Hier stellte sich heraus, dass das institutionelle und pädagogische Setting des schulischen Diskursraums als ‚Agonalitätsbremse‘ wirkt – Debatten am heimischen ‚Küchentisch‘ werden offensichtlich als deutlich kontroverser eingeschätzt.

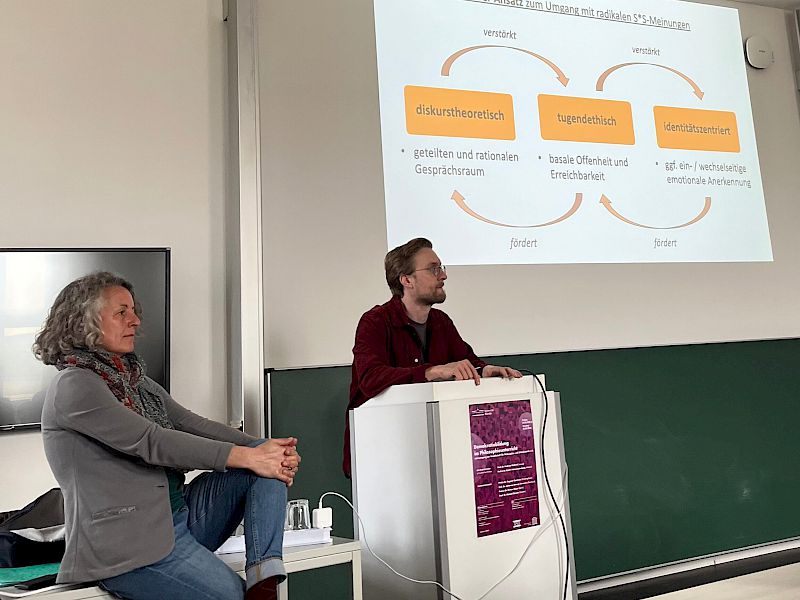

Den Einstieg in den dritten Tagungsschwerpunkt „Aktuelle Themen und Herausforderungen der Demokratiebildung“ bot Katrin Hahn-Laudenberg (Münster), die in ihrer Key Note unter dem Titel „Empirische Perspektiven auf Merkmale von Demokratiebildung“ Einblicke in aktuelle empirische Erkenntnisse zur schulischen Praxis politischer Bildung in Deutschland gab. Die anschließenden Panel-Vorträge schlossen an diese empirisch und praktisch informierte Auseinandersetzung mit den virulenten gegenwärtigen Herausforderungen eines demokratiebildend ausgerichteten Philosophieunterrichts an. So behandelte Hannah Holme (Frankfurt) das Phänomen der epistemischen Ungerechtigkeit als Gegenstand des Philosophierens mit Kindern. Alexander Brödner und Meike Steiger (Berlin) stellten philosophische und didaktische Überlegungen zum Umgang mit radikalen Positionen von Schüler*innen sowie Philosoph*innen selbst im Unterricht vor. Passend dazu thematisierte Philipp Dragic (Mainz) den Einfluss von Kontroversitätsgeboten auf die Förderung rationaler Fähigkeiten. Natalie Dutescu (Hagen) schloss mit philosophisch weit angelegten Ideen für die auch didaktisch fruchtbar zu machenden Möglichkeiten, mittels deliberativer Sprache ein dehumanisierendes ‚Wir gegen Sie‘‑Denken aufzubrechen.

Den Abschluss der Tagung bildete eine gemeinsame Reflexion. Sie verdeutlichte abermals die Relevanz von Demokratiebildung als zentraler Aufgabe des Philosophie‑ und Ethikunterrichts. Zugleich wurden hier Forschungsperspektiven gebündelt, die beispielsweise die Möglichkeiten und Zielsetzungen einer spezifisch philosophischen demokratischen Bildung auch im Unterschied zu politikdidaktischen Konzeptionen betreffen.

Die Tagungsbeiträge werden durch die Veranstaltenden in einem Sammelband des Wochenschau-Verlages zusammengeführt und voraussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht.

Jule Bärmann, Kerstin Gregor und Christian Thein (März 2025)